●「桶狭間の戦い」は、奇跡の大逆転だったのか2●

自説・「桶狭間の戦い」

(3)当時の信長の実力は、家臣からの信頼度は?

①信長は、このころ家臣から”絶対的な信頼を集めていた。”

と言ったら、そんな"ばかな"と言われるのだろうか。

信長は、十代の後半頃から二十歳頃だと思うが、髪は茶せん髷に結い、浅黄色の着流しに袴をつけず、荒縄を

腰に巻き、火打石や瓢箪を腰に下げ、人に寄りかかって、瓜を食べる。

およそ尾張三奉行の一人の織田家の若殿様としては、非常識と人の目にはうつり、

"うつけ"と呼ばれていた。

しかし、冷静に考えれば、山へ行くときは、社長だろうが誰だろうが、登山靴に、スラックス、リュックを背負い、

水筒をさげていく。これが機能的だからだ。

一方、結婚式は、礼服に、白いネクタイ。これが、社会常識だからだ。

つまり、単に、その場の TPOに合わせていただけのこと。

これに、ちょっと行儀が悪いとかの話に、尾ひれがついただけのことだ。

これを証明するのが、天文22年(1553年)の信長

と斉藤道三が国境の正徳時で会見した時だ。

道三にしてみれば、前年、濃姫を信長に嫁がせているが、どうも、"うつけ"とか"たわけ"の噂がある。それでは、ちょっと合って、その人物を

確かめてみよう。ということだった。

道三は、信長がやってくる街道脇の小屋に隠れて、信長

一行を待っている。やがて信長の行列が、・・・

信長は"うわさ"どおり、髪は茶せん髷、浅黄色の着流しに袴をつけず、荒縄を

腰に巻き、火打石や瓢箪を腰に下げたスタイルでやって来た。

道三も、にやにやしながら、「さて、どう料理しようか・・・」などと考えはじめたかもしれない。

ところが、その後の行列を見て、道三は、驚いた。三間半の長槍が五百本、

弓が五百張り、鉄砲が五百丁の隊列が、堂々とやって来たのだ。

"うつけ"どころではない。当時の最先端で最高級の鉄砲を、大量に保有していたのだ。

道三は、信長が自分と同質の人間であることを、直感的に感じたのだと思う。

そして、正徳寺に戻り、いよいよ、会見。

道三が現われると、信長は、髪を結いなおし、礼装に着替えて見目麗しき、

若武者姿で、颯爽と表れるのである。

ちょっと筆がすべりましたが、細部の真意は別にして、道三が近臣のものに語った言葉が、すべてを表している。

「我が、子供は、いずれあの"たわけ"の門外に馬をつなぐであろうこと、

案の内にそうろう(=信長の家来となるだろう)」

又、「信長は、すさまじき男」との感想を残している。

信長は、この時、あの"まむしの道三"に優秀な武将として認められたのだ。

しかも、将来、道三の子供たちが、信長の家来になるだろうと、道三に予言させたのだ。

この事件は、信長の部下たちにすれば、

「そうか、そういうことだったのか、わが殿は、只者ではない。

将来の名武将となる人だ。」と気づかせたに違いない。

これは、信長にとって、道三という強力な同盟者を得て、内政・外交共に、大成功であった。

その延長戦上に、この桶狭間の合戦があったのだ。

従って、桶狭間の合戦当時の家臣たちは、勝たないまでも、

絶対に負けないという確信があったのだ。

②信長の最大の軍事改革は、常備軍の編成と集団戦法であった。

信長の軍事改革は、三間半の長柄槍、足軽鉄砲隊ともう一つ、常備軍の編成であった。

当時、足軽は農民であった。普段は農業をしているが、

戦のたびにかき集められた、臨時の兵士であった。

従って、田植え時期や稲刈りの時期は、戦ができなかったのである。

これは、相手も同じだから、何の不都合もなかったのである。

ところが、信長は、経済力、つまり銭で足軽を雇ったのである(傭兵の採用)。

いわゆる兵農分離である。

この足軽隊は、フルシーズン出撃可能な”戦”専門の兵士である。

田植えの時期だろうが、稲刈りだろうが関係なく、出撃できた。これには、相手は困ったことだろう。

当時、尾張兵は弱兵といわれたが、専門の兵士を鍛えて、

集団戦法を磨けば、大いに、役に立ったはずである。三間半の長柄の槍隊は、信長の発案であった。

参考に、こんな"たとえ"がある。

「百匹のライオンを一匹の羊が率いるのと、百匹の羊を一匹のライオンが率いる」のとでは、

どちらが強いか?という問題である。

③さらに、信長は、その羊、いや、足軽に当時最高級の武器である鉄砲を持たせたのである。

当時、鉄砲は、欠点だらけであった。高価であり、一発打つと、2発目に時間がかかった。

火縄式だから、雨に弱かった。

たぶん、戦闘開始の合図や、"こけおどし"、ぐらいの使い道だったのだろう。

しかし、信長は、この欠点だらけの高価な鉄砲を大量に揃えて、

身分の低い足軽に持たせて、集団戦法の道具として使ったのである。ただのこけおどしではない。

一騎当千の荒武者も、へたな鉄砲も数打ちゃ当たる式で、

足軽の放った鉄砲玉には、かなわないのだから。

(4)「桶狭間の戦い」は、奇跡の大逆転だったのか?

①確かに、今川と織田の兵力差は、1:10又は、

それ以上だったかもしれない。しかし、このような戦は初めてではない。

もう一度年表を見ると天文11年(1542年)8月と、

天文17年(1548年)3月に織田軍と今川軍が三河国小豆坂で衝突している。

まだ、信長の父、信秀の代のことであるが、

この時も、今川の大軍を織田の寡兵で、退けているのである。この時の記憶や経験が生きていたはずだ。

②この時、信長は、27歳、家督を継いで、8年。斉藤道三との会見から、7年、心技体とも充実し、意気軒昂な青年武将。

家臣の信頼も絶大だったのだ。

(5)「桶狭間の戦い」は、巧妙な今川軍誘い出し戦術の結果だった。

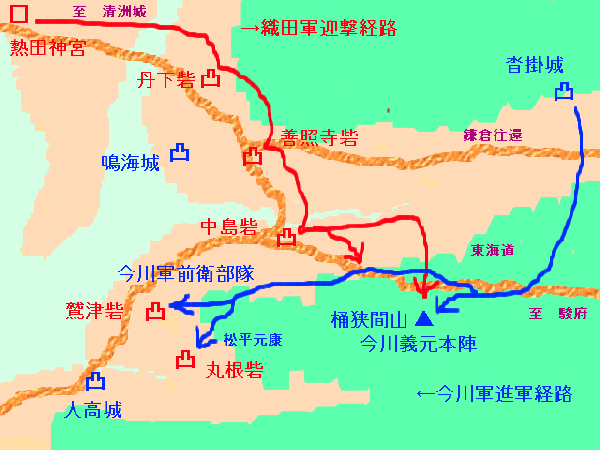

やっと、結論のところにたどり着いた。まず、地図を見ていただきたい。

今川方に落ちた、鳴海城と大高城は、信長の清洲城の南にある。信長は

鳴海城の周りに、丹下砦、善照寺砦、中島砦を築き、

又、大高城の周りには、鷲津砦、丸根砦などを築き、

包囲作戦をとる。

①鳴海城と大高城を例のフルシーズン出撃可能な戦専門の足軽を中心とした戦専門兵士により、多くの砦を築き、兵糧攻めにする。

但し、"情報のとおり道"は、開けておいたであろう。

②鳴海城と大高城は、駿府の義元に、「苦戦しているので、援軍を送ってほしい。又、今なら信長を倒せる。」と義元の出馬要請をする。

③信長も、義元を引きずり出す為に、情報戦をおこなう。例えば、信長は、"うつけ"のうわさである。

④義元も、20年も、尾張との、消耗戦を繰り返している。信長がこれ以上力を付ける前に、

攻め取ろうという気になったのかもしれない。

⑤そして、ついに、駿府を立ち、今川軍は、鳴海と大高の両城の東側から、西に向って、東海道を進軍してくるのである。

⑥今川方の作戦は、まず、鳴海城と大高城を抑えて、足場を作ってから、信長の清洲城を攻め取る作戦とした。

これは、「まずは、枝葉を払えば、裸の幹は自然に枯れる」の作戦で、”城攻め”の常套手段(じょうとうしゅだん)

現に、松平元康は、大高城に、兵糧を補給しているのである。

つまり、今川方は、終始”城攻め”しか想定していない。信長が、野戦を仕掛けてくるなど、夢にもよらなかった。つまり信長を”なめ”ていたのだ。

⑦その間、清洲からの情報は、町は、家財道具を持って、みな逃げ出しているとか、信長は、怖気づいて、評定にも出ないとか、

間違いなく、清洲城でろう城するといった情報が、織田や今川の両方の間者から伝えられていたことだろう。

⑧鳴海城と大高城の周りの砦は、"おとり"であり、

いざ、今川軍が攻めると、砦の数だけ兵力が分散されるというメリットがある。

⑨いわば、敵をできるだけ尾張領内に深く、引き入れて、

又、信長は、「清洲城にこもって、出てこない」と油断させ、

"引き絞った弓矢を放つがごとく"、一気呵成に義元本陣だけを攻めれば良いのだ。

⑩事実、今川軍は、尾張に入り、大軍は、東西に縦長となり、

先鋒の軍団と、義元本隊は、長く間延びした形となったのである。

信長の作戦は、ここにあった。

どんな大軍も、間延びした行軍の途中を、

横合いから、突き崩せば簡単に、崩れるのである。

この時に、たぶん、三間半の長柄の槍隊や足軽鉄砲隊の

集団戦法が、大いに活躍したのであった。

又、これらの作戦は、少なくとも、

柴田勝家や佐久間信盛らの重臣は、知っていたはずだ。

そして、城を出るときは、少人数ずつとかあるいは、

城外の寺々に兵を隠しておくとか、最初は、熱田神宮に集合するとか、

事前に作戦を徹底しておかなければ、こうもうまくは事が運ばないはずである。

これらの信長の作戦と家臣との信頼関係に基づいた

連携プレーの結果が、この桶狭間の戦いの大勝利だったと考える。

但し、信長にも一つだけ、予想できないことがあった。

それは、「

義元を討ち取ってしまった。」ということであった。

それから、最後に、この戦いの論功行賞の席のこと、家臣たちは、

一番手柄はだれか、一番槍の服部小平太か、義元を討ち取った、毛利新介かと固唾をのんでいると。

「義元が、桶狭間で昼食中」と伝えてきた、梁田正綱の名前が一番に呼ばれるのである。

たぶん、「お・お~」と驚きの声があがったであろう。

これが、信長の真骨頂であった。勝敗を決めたのは、情報であった。

情報を粗略にした義元が敗れ、情報を重要視し情報を利用した信長が勝ったのである。

家臣のものは、新しい時代の到来を感じたのである。

又、正当な評価・公正な評価とは何か、何も、槍働きだけが、手柄ではない。それぞれの"役割を同等に評価する"この方式は、

下は、草履とりや納戸の飯炊き女から、家中すべてのものが、特に、秀吉などは、

やる気がでたのは、まちがいない。

信長は人を使う天才だったのだ。

以上、おもしろかったですか・・?

前のページに戻る

歴史の謎解きメニューに戻る