◎「川中島の戦い」の真実!?◎

朝霧と共に消えた越後軍を探せ!

朝霧の大決戦

「動かぬのう! 謙信は、何を考えておるのかのう! 勘助、そろそろ一月(ひとつき)よのう・・・」

と、ぐちるのは、武田信玄でありました。さらに、

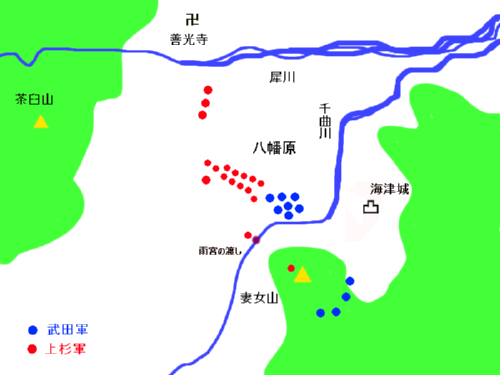

「我が武田軍を茶臼山から海津城に、陣替えし兵をまとめたのは、上杉軍の退路を開け、海津城を攻めやすくさせたのに、乗って来ぬではないか? 夜討ちさえもかけてこぬ・・・・返り討ちにしてくれようと手ぐすね引いて待ち構えておるというのに・・・城外に張り巡らされた鳴子の紐にかかるのは狐や狸というではないか・・・すこし城兵の数が多すぎて、さすがの謙信も攻めあぐねているのであろうか・・・」

時は、永禄4年(1561年)9月8日:朝晩のそよ吹く風も肌寒く、すすきの穂も色あせて、そろそろ初秋の気配が・・・・・・

ところは、信州川中島。犀川と千曲川に囲まれた川中島の片隅に建つ海津城の見張り櫓(やぐら)であった。

信玄の目の前一里の先には、妻女山。色とりどりの無数の旗指物で埋め尽くされたその山は、

信玄が生涯の宿敵上杉謙信が、八千の軍勢とともに、”動かざること山の如し”まるで信玄のお株を奪うかの如く、その年の8月16日からじっと貝のように立て籠もっていたのだった。

「動かぬ謙信に、風林火山の軍旗を陣中見舞いに送ってやりたいのう・・・のう勘助!」

じっと静かに目をつぶっていた勘助が、片方の目だけ見開いて、

「御屋形様、そろそろ・・・こちらから仕掛けてみませぬか・・・?」

[オッオー、何か良い策があるか?]

と待っていたかのように信玄が言うと、勘助が、

「良策は、ござりませぬ。ただ、このまま睨み合ったままの長陣は、そろそろ限界でございましょう。もはや刈入れの時節にござる。下々の兵は、郷里の米の収穫が気になりだして、戦意は日に日に落ちましょう。さらには敵の間者の仕業でしょうが、悪い噂が陣中を駆け巡っております。」

「悪い噂とは・・・・?」

「いろいろござるりまするが、一つは、善光寺の上杉軍伏兵五千が城下の北に迫っているというもの、

二つ目は、関東管領である謙信の命を受け北関東の兵一万が、碓氷峠を越え海津城の背後に迫りつつあるというもの、

三つ目は、相模の北条が、御屋形様の留守を幸いに、甲斐府中を狙っているというものなどにございます。物見の知らせでは、そのような気配はなく、いづれもただの噂でござる。

しかしながらこれ以上の長陣は、いつかは城から逃げ出す兵も現れましょう。古来よりいかなる堅城と言えども針の先の穴より崩れた例は多々ござるもの・・・

我らは二万の大軍、謙信の妻女山は、八千の寡兵にござる。お味方の中にも、このままでは、

いかに名将謙信とはいえ、武田の二万の大軍が上杉の寡兵に怯えしっぽを巻いて小さくなっておる。・・・と、陰口をたたく者もおりましょう。しかも、このところ雑兵どもの小競り合いが絶えず、軍律が乱れ始めておりまする。

このような息も詰まるような小城に、窮屈に閉じこもったままの長陣は、長引けば長引くほど我らに不利にござる。さりとて妻女山は、日に日に堅固となり、今や難攻不落の山城と化し上杉軍の勢いは衰えておりませぬ。

さらに我が軍にとっての最大の問題は、この海津城は妻女山から丸見え、上杉方からこちらの動きが手に取るように分かるということでござる。

かくなる上は、・・・たとえどんな卑怯な手を使っても、謙信を妻女山より引きずり出して、みせましょうぞ。 山から引きずり出して・・・・さすれば・・・・・。そして、その手立ては・・・あの手しかござりませぬ・・・。」

一方、こちらは、上杉謙信が越後の精鋭八千の軍勢と供に立て籠もる妻女山。

老臣で軍事奉行の直江景綱が謙信に

「御屋形様、この先いかがなされるご所存か? ・・・今までに、戦機は三度ござった。

一度目は、信玄が茶臼山に着陣した時でござった。

武田軍が長躯遠征で疲れきったあの日、しかも敵の目が妻女山に釘付けだったあの日、善光寺の伏兵五千に夜襲を掛けさせて、まずは前哨戦を制するべきではござらなんだか。 敵は、まだ善光寺の兵には気づいておらなんだはずでござった。

二度目は、信玄軍が面前を通り海津城へ入城する時でござった。

高きところより低きところを攻める絶好の機会であり、すぐにも妻女山より駆け下りて敵を横合いより突き崩し、或いは押すと見せかけて一旦山際まで引き、山上より木材・岩石を転がり落とし、或いは山道の隘路に敵を引き付けて鉄砲弓矢で待ち伏せし、しかる後、一隊を割いて敵の背後に廻して挟み撃ち、或いは、忍びの一隊を背後の海津城に回して火矢を放つも良し、険山を背にして押したり引いたり、縦横無尽、思う存分の戦ができたはずではござらなんだか。

三度目は、信玄軍が海津城に入城した後でござった。

敵が一箇所に軍勢を集中したなら、背後の兵を恐れることはない。すぐさま善光寺の伏兵五千を呼び寄せ、さらには、越後春日山城より後詰の兵一万余りも呼び寄せて海津城を取り囲み、夜討ち朝駆け、敵の弱きを探りつつ敵の裏切りを誘いながら徐々に内と外から揺さぶれば、平地の小城に溢れた有象無象の救援無き孤立軍など、必ずや落とせましょうに・・・。

いずれにせよ武田軍は、上杉軍より大軍でござる。武田軍との正面衝突は、我等に不利にござる。まずは奇襲戦、謀略戦により敵の勢いを落とすことが常道でございましょう。

それと我が軍には大きな問題がござる・・・御屋形様、兵糧があと5日も持ちませぬ。いかがなさいますか?」

と口からつばを飛ばし身振り手振りを交えながら、いかにも口惜しげに、最後は、ひざを叩きながら力説するのである。

「はっはっはっ! 直江の進言はもっともではあるが、心配いたすな。ここまでは我が計略どおりである。しかしな、武田軍の大軍と正面から戦ってはならぬ。山国育ちの甲州兵を侮ってはならぬ。城攻めなど論外じゃ。

海津城に立て籠もった兵は、窮鼠猫を噛むのたとえどおり、たとえ十万の大軍をもってしても、難しかろう。今春の小田原城攻めの失敗を忘れたのか。

兵法の極意は”戦わずして勝つ”である。がしかし、実の親を他国へ追放し、隣国信濃を侵略する悪逆非道な信玄に、正義の一矢を報いねばならぬ。ゆくゆくは室町幕府を再興し、正しき秩序をこの日ノ本に取り戻さねばならぬのじゃ。

武田軍を左右に”廻し”或いは”分断”し、柿の実が熟するがごとくじゃ・・・じっと・・・戦機の熟するのを待ち、一挙に雪崩れの如く決戦に及ぶのじゃ。その時必ずや、信玄を討ち取ってくれようぞ。

昨年(永禄3年)の5月、尾張の織田信長が桶狭間の戦いで駿河今川方二万の大軍をわずか三千の寡兵で奇襲して大将 今川義元を討ち取ったというではないか・・・わしも寡兵で大軍を討つ! 我に秘策有りじゃ。 信玄に冥途の土産に我が越後流軍学をとくと教えて進ぜようぞ。

わしには、毘沙門天が付いておるのだ。最後の戦機は、信玄が焦れた時である。その時を待つのだ!! 焦っておるのは信玄である。

・・・そろそろ、信玄が動く頃であろう・・・」

「御屋形様、申し上げます。武田方より密使が参りました。」

取次ぎのものが、転がり込むと、謙信も鉄扇をパシッと弾くと、

「やはり、来たか。これへ通せ!!」

そこへ現れたのは、足を引きずった隻眼の憮男であった。

「まずは、越後の国主さらには、関東管領上杉謙信様のご尊顔を拝し恭悦至極にございます。御前に控えしそれがしは、武田信玄が家臣 山本勘助でござる。我が主の名代としてまかり越しましてございます。早速ながら主の申しますには、・・・・

ここひと月もの長きに渡り、上杉軍は妻女山にあって、

その軍容は威風堂々、さながら青龍(東方の神)のごとし。その武威は、大いに天下の知れたるところ、

天晴れなる御差配にて、とても我が軍略の及ばざるところと感服致しましてございます。

さらに、我が主の申しますには、上杉軍は妻女山、武田軍は海津城、にらみ合いはひと月、双方手詰まりでござる。米の刈入れも有り、国許の政もござれば、このあたりで一旦兵を納めてはいかがと申しております。その証(あかし)として、9月9日:深夜、武田軍の主力 一万二千を甲斐府中に帰還いたす所存にございます。9月9日は重陽の節句にてお日柄も良く、我が主より菊の花を謙譲仕ります。手土産にたんと酒樽も持参いたしてございますれば・・・御目出度き節句の祝い日に、計略などござりませぬ。・・・どうぞお納めを・・・」

じっと目を瞑っていた謙信は、

「菊の花か・・・承知いたした。」と一言。

「はっはー!、さっそくのご承諾、有りがたし!」と勘助。

山本勘助が帰ると・・・老臣直江影綱もぽかんと口を開け、感心した顔で

「さすがは、御屋形様・・・ 武田方が先に動きましたな! 菊の花とは・・・”信玄は、御屋形様に花を持たせて、どうぞこのまま越後にお帰りくださらぬか・・・我が申し出をお聞き下さらぬか・・・” との謎かけにござりましょうか?」

じっと目を瞑り考えていた謙信は、静かに口を開くのである。

「直江、これは信玄が計略である。敵は、我が軍を油断させ妻女山から引きずり出し、隙あらばと伺いながら・・・退却中の横合いを襲う策であろう。 ・・・しかし、”虎穴に入らずんば虎子を得ず”あえてこの策に乗ってみようぞ。」

「御屋形様、・・・菊の花とは、・・・ほかに何かの謎賭けでございましょうか。」

「菊の花か・・・直江の申すとおりかもしれぬが・・・もう一つ裏の意味があろう・・・菊の字は、草冠に、米を包むと書く、米は越後、草は草深き甲斐であろう・・・いずれにしろ、この菊は、信玄に返礼せねばなるまいて・・・」

「う〜んなるほど !・・・敵は”送り狼の策”にござるか? 対する我が軍は、越後流軍学の”繰り引きの陣”から電光石火の”あの戦法”にござるな・・・罠にはめたつもりの武田軍の裏をかき、逆に罠にはめるのでござるな。 ワッハッハーこれは、明日が楽しみでござる! 御屋形様、今宵は信玄の土産の酒、菊花の酒にて戦勝の前祝といたしましょうぞ・・・」

翌日、妻女山より海津城を眺めれば、天晴れなる秋空の中、昼頃より盛んに炊事の煙が上がり、武田軍 一万二千の軍勢の甲斐府中までの長行軍の仕度が始まったのであった。

「ほう・・・誠の撤退の仕度のようであるな。信玄も念の入れようである。我が軍も撤退の仕度をいたせ。我が陣もはでに炊事の煙を上げよ!」と、謙信は命じたのでした。

9月9日:その日の深夜、信玄の影武者率いる武田軍主力(実際は別働隊) 一万二千の偽装部隊は、「風林火山」の軍旗を先頭に粛々と甲斐本国へむけて撤退するのである。

妻女山からその姿は、ちらちらと光輝く無数の松明が長蛇のごとく見えたのであった。

謙信は、物見に撤退軍を追跡させこれを確認すると、「頃合いはよし !」と、翌 9月10日の早朝、霧雨の中全軍を率い越後目指し、粛々と千曲川の雨宮の渡しを渡り、撤退を開始するのである。撤退方法は、全軍を二軍に分け、一の軍が半里撤退すれば、その場で反転し防御の陣を展開すると、次の二の軍が半里撤退し、その場で反転し又防御の陣を展開する。これを繰り返すのが越後流軍学にいう「繰り引きの陣」であった。

ここで、老臣直江影綱が謙信に、

「御屋形様、物見の知らせでは、撤退軍の中には「風林火山」の軍旗と武田の本体を示す「日輪の御旗」があったと申しております。又、信玄らしき騎馬武者を見たとも申しております。大将信玄は、いずこにありや。もしや、撤退軍の中にではありますまいか?」

謙信は笑いながら

「信玄は海津城に有り。信玄は、影武者を使うと聞く。撤退軍は”おとり”である。大将信玄は、”おとり”の軍には有らず、断固海津城である!!!」

ただ予想外は、犀川と千曲川に囲まれた川中島の地形により昨夜来の冷たい雨によるこの地方独特の一寸先も見えない、深い深い朝霧だったのでした。

一方、こちらは信玄の海津城、9月10日の早朝、間者より、ようやく謙信が妻女山を降りたとの情報が届くのであった。

ここまでは、信玄の計略どうり、早速信玄も、意気揚々と海津城兵 八千の軍勢を率いて八幡原へ繰り出すのである。

「出陣!! 出陣!! 城には、一兵も残すな、城兵総出で八幡原へ繰り出すのだ。 陣形は魚燐の陣、一の手、二の手の騎馬隊は前へ! 越後軍を追撃するぞ!! 急げ!!急げ!!」

と、ムカデの旗指し物の伝令将校の騎馬武者どもが、慌しく走りまわるのであった。

そして、越後軍の動きを探るべく四方に物見を放つのでありました。

ただ、両軍にとっての予想外は、炊事の煙も良く見えた前日の好天とはうって変わって、昨夜来からの冷たい雨が、犀川と千曲川に囲まれた盆地である川中島の地形により急に冷やされて起こるこの地方独特の一寸先も見えない、深い深い朝霧であったのである。

「勘助、やっと動いた上杉軍ではあるが、その後上杉軍がどこにいるのか、分からぬのか? 霧で何も見えぬのう!」

その頃謙信は、千曲川を渡り、八幡原の中ほどを繰り引きの陣でしずしずと越後に向けて撤退中であった・・・。やがて夜も明けるのであるが・・・

突如、老臣直江影綱が謙信に馬を寄せるなり、

「御屋形様、霧が深うござりまするな。風もなく、朝日も昇らず、妙高・戸隠・信越の山々も見えず、これでは道も方角も分かりませぬ・・・。

今ここで武田軍の追撃を受けたなら、我が軍は大混乱となりましょうな・・・。

・・・われらが道しるべは、いずこにござりましょうや・・・?」

「直江! 我らが道しるべとな

・・・我らが道しるべは毘沙門天ただ一つなり、・・・これぞまさに天命(てんめい)であるか!?・・・

迷いながらの撤退は我が軍法にあらず、ここが決断の時である!

・・・死中に活を求めん!」

謙信は、馬の首を返すと、大音声で下地するのである。

「皆の者、よう聞け! 撤退はせぬぞ! 敵を探せ! 急ぎ物見を放て! 武田軍より先に敵を捕捉するのだ。 敵の物見にあったら決して生きて返すでないぞ! こちらの居場所を敵に知られてはならぬ! 」

「御屋形様! 柿の実は熟してござるか・・・」

「直江! 最後の柿の実は、この手で奪うものぞ! 一旦、軍をまとめ下馬して兵を伏せよ! 旗指物も伏せよ! ”座禅陣”を組め! この霧は我が軍の隠れ蓑となるであろう。 いざ! 武田軍を索敵し、決戦におよばん!!」

「オッオー 心得たり!!」

やがて、上杉軍は、武田軍より先に、敵方の行方を捜しだすのであった。

「武田軍を捕捉したか、よし勝ったぞ! 槍隊は騎馬隊の前へ、一の手、二の手組みは、縦隊のまま武田軍へ向え! 武田軍を見つけ次第突撃せよ! 運は天にあり、敵は我が掌中にあり!

陣立ては”車懸かり”である!!」

さらに戻って、武田軍の本陣。床几に座った信玄は、

「なんと霧の中に上杉軍が消えたと申すのか? 物見は、まだ帰らぬか? それにしてもいやな霧だのう。越後軍は、どこへ行ったかのう?」

と、首をひねる信玄

そこへ、五段備えの魚燐の陣の前衛より

「毘の軍旗だ〜! 上杉軍だ〜! 前面に、上杉軍!!」と、突如上杉軍の大軍が・・・。

「何? 上杉軍だと・・・!?」

突如、ボォー ボォー! 無数のほら貝が鳴り響きこれに、ドドンコ ドドンコ! みだれ太鼓が折り重なり、さらに、ゴォー ゴォー! と、山をも動かす喚声が、息をも詰まるような濃い霧を振り払うかのように、四方の山々に響きわたるのでした。

ついに武田軍の前面に、突然現れた上杉軍。あわてる武田軍に上杉軍の怒涛の突撃が始まったのである。

とそこへ真っ赤な顔の勘助が走り来たりて・・・

「御屋形様、上杉軍に先手を取られましたな。敵は、捨て身の槍隊を先頭に本陣めざして猛烈な勢いで突撃しております。我が軍はただ今、陣を固めて防戦しておりますが、敵は左右から次々と新手の兵を繰り出しております。まずは、敵の突撃を防いだ後、頃合いを見て陣替えのご下命をなさりませ。 魚燐の陣は防戦には不向き、前衛を固めたまま後陣を蓑手(鶴翼の陣)に替えて、敵を左右から包み込みましょうぞ!! それと、妻女山の裏手に留め置いた高坂昌信の別働隊を急ぎ呼び返しましょう。高坂軍が戻るまでのご辛抱を・・・・」さっと、ムカデの旗指物の伝令隊が各陣に走るのであった。

「勘助、なぜだ・・・? わしには、上杉軍の動きが信じられぬ! 上杉軍は撤退軍ではなかったのか? 上杉軍は、神代の軍か? なんということだ!!

一度(ひとたび)、越後を目指し望郷の念に駆られた撤退軍は、退路を塞ぐ面前の敵とは戦っても、隙を窺う見送りの敵とは戦わぬものではないのか?

それとも、謙信は、初めから我らの計略のすべてを見破っていたとでもいうのか・・・? 計略により上杉軍を妻女山より引きずり出したと思ったが、・・・逆に海津城より引きずり出されたのは我ら武田軍であったのか!・・・・・謙信の手のひらで踊らされたのは我ら武田軍であったのか!・・・・・」

「御屋形様、すべてを狂わしたのは、この霧でございましょう。霧は魔物が操るもの・・・上杉軍は、この霧に退路を絶たれ、起死回生の先制攻撃と決したのでござろう。・・・・それにしても霧を味方に、見事な奇襲戦法でござります。・・・我らの苦戦は覚悟せねばなりますまい。」

この時上杉軍は、「毘」の軍旗とともに、「乱れ懸かり龍」の突撃旗を前衛部隊に掲げたのであった。

この時の陣立ては、猛将鬼小島弥太郎を先陣に、

まず、味方の兵を二隊に分け、左右縦隊のまま槍隊を先頭に、武田軍を左右に押し開くように、突撃を繰り返していたのであった。もとより先陣の槍隊は敵と差し違えて敵の前衛を突き崩す為だけの捨て身の兵であり、倒れても倒れても次陣の兵が次々と繰り出されるのであった。そして、敵の一っケ所でも陣がくずれたなら、騎馬隊が更に突き崩し、最後に味方の遊撃隊が穴のあいた敵陣の中央に錐もみのように、敵を弾き返しながら、ひたすら突き進むという・・・これが後世に名高い越後流軍学にいう”車懸かりの陣”であった。

武田軍は、後手に廻ったこともあり大いに浮き足立ち上杉軍の猛烈な突撃に、二の備え、三の備え、四の備えと次々と陣を破られるのであった。

「ご注進! 武田信繁様 御討ち死に!」

その他続々と武田方の重臣達が討ち死にするのであった。

武田軍は上杉軍に押し捲られ必死の防戦に終始するのであった。

そして上杉謙信自らが率いるおよそ二百騎の特殊部隊(信玄の本陣だけを追撃する為に組織された特命部隊)が徐々に武田軍の本陣に迫るのであった。

「槍隊は前へ、騎馬隊は円陣を組め! 本陣を守れ!」さらに勘助は・・・

「御屋形様、それがしが敵を食い止めますので、その隙に本陣の建て直しをなされませ。一旦、千曲川まで退き、川を背に背水の陣をお引きくだされ! 御大将あっての武田軍にござる! なんとしても今川義元の二の舞は避けなければなりません。なにとぞ本陣をお引きくだされ。」

(そうか、謙信は、昨年織田信長が桶狭間で今川義元を討ち取った、あの”桶狭間の戦い”の再来が狙いであったのか。)勘助は、謙信の目的を悟るのであった。

そこで、勘助は本陣を立て直す時間を稼ぐ為、二百の手勢を率いて上杉軍の遊撃部隊へ突撃し、壮絶な最後を遂げるのであった。信玄本陣は、五百余りの親衛隊に守られて危機一髪、かろうじて千曲川まで引き本陣を建て直したのでありました。

しかし、信玄の本陣はさらに別の上杉軍の特殊部隊に追撃され、しだいに切り崩されていくのでした。

一方、武田軍と上杉軍の最前線では、武田軍が魚燐の陣から鶴翼の陣への陣替えが功を奏し、上杉軍の横合いから襲い掛かり縦に伸びた上杉軍を分断し、徐々に武田方も盛り返し一進一退の混戦となるのでした。

さらに昼ちかくにもなった頃、しだいに霧も晴れ、高坂昌信率いる武田の別働隊一万二千の内、先駆けの騎馬隊五千が到着するのであった。それまで優勢であった上杉軍は、腹背に敵を受けると、突然ガラガラと音を立てるように一気に崩れだすのであった。

さらに時は経ち、ここは武田の本陣。敵の遊撃部隊を撃退した直後、ほっと一息付いたその時であった。ちょうど信玄の廻りにお見方無く・・・

あっ!

夕焼け迫る千曲川の川岸を白くもやった川霧に隠れてひたひたと突き進む一人の騎馬武者があった。それは、あでやかな宝生月毛の馬に跨り四尺もあろかという抜き身の大太刀をその肩に担ぎ上げ、黒衣に白い頭巾を被った法師武者が信玄の本陣に向ってただ一騎、駆け来るのであった。

一瞬の静寂があたりをつつみこむ・・・。 と、ガリガリ・ガッシーンと雷鳴とともにキラリ、キラリと大太刀を輝かせると、床几に腰かけた信玄に向って騎馬を寄せるなり、一太刀稲妻のごとくその大太刀を振り下ろすと、これを信玄が黒の軍配団扇でガシッと受け止めるのであった。

・・・フラッシュバクのようにキラキラと輝きながら・・・

これを三度繰り返すと、・・・慌てた本陣の親衛隊が駆けつけ、法師武者に槍を繰り出したのであったが、これが外れて馬の背を叩いたのである。たまらず馬は後ろ足で立ち上がり一声いななくと、千曲川の土手を駆け上がり、真っ赤な夕日を背に今一度振り返ると又、いずこともなく立ち去るのでありました。西の空には、一陣の雁の群れ、後には、菊の花一輪と、短冊に書かれた和歌が一首。

「朝霧に名を残してぞ菊一輪 正義の刃夕霧の空」

「あれは、何者か?・・・」

この法師武者こそ上杉謙信 その人でありました。

その後、上杉軍は善光寺の別働隊の援軍により武田軍を再度押し返すと、その隙に兵をまとめ、陣容を整えると、またしても何事もなかったかのように”繰り引きの陣”でしずしずと越後目指して退却するのであった。

一方武田軍には、もはや追撃する力もなく、遠くから静かに上杉軍を見守るのみでありました。

「あっぱれなる謙信の軍略である・・・ 上杉謙信とは、凄まじき男であるな。今後、決して謙信とは戦ってはならぬ! 又、この戦いの真実は、決して後世に残してはならぬ!」と、小刻みに震える軍配団扇と、菊一輪握り締め、皆に言い含めるのでありました。

信玄は、目を瞑りながらさらに一言、一人つぶやく信玄でありました。

「すべては・・・この十日の菊か・・・謙信めがやりおったな・・・」

ここで有名なのが、江戸時代後期の漢学者 頼山陽の漢詩(七言絶句)である。 注・・・横書きです。

題 不 識 庵 撃 機 山 図

鞭 声 粛 粛 夜 過 河

暁 見 千 兵 擁 大 牙

遺 恨 十 年 磨 一 剣

流 星 光 底 逸 長 蛇

不識庵の 機山を 撃つ図に題す

鞭声 粛々 夜 河を過る

暁 に 見る 千兵の大牙を擁するを

遺 恨 十 年 一剣を磨き

流 星 光 底 長蛇を 逸す

その意味は、だいたいこんな感じ

不識庵とは

上杉謙信、

機山とは、

武田信玄のこと、

謙信は、信玄の戦略を見抜き、機先を制すべく夜陰に乗じて鞭の音も静やかに、粛々と千曲川を渡るのであった。

暁とともに武田軍の前面に、意表をついて数千の上杉の大軍が大将旗である

「毘」

の軍旗を先頭に浮かび上がり、突然武田軍に襲いかかるのである。

謙信は、宿敵信玄を打ち破るために、長年に渡り軍略を磨き、苦節十年ついにその時、白刃を振りかざして信玄と一騎打ちをするのであった。

その時の謙信は、流星(中国故事の宝剣の名)のごとく、打ち下ろす剣は、

キラキラ

と光を放ち、まるで雷のごとくであった。

しかしながら残念無念にも、後一歩のところで大蛇のごとき信玄を打ち漏らしてしまったのでありました。

”ぐやじ〜い !”

(余談ですが、この時、謙信が使った太刀は、天下の名刀「あずき長光」 [袋から零れ落ちる小豆を、次々に真っ二つに切ったところから付いた名] だったと言われている。)

(ここで、更新をクリックして下さい。)

「蛇足」

以上のとおり上杉謙信は、”桶狭間の再現”を意識していた。事実、桶狭間の合戦が豪雨に紛れての織田軍の奇襲戦に対して、川中島の

戦いは、朝霧に紛れての上杉軍の奇襲戦であったのだ。

それともう一つ実は、山本勘助の編み出したといわれている

啄木鳥の戦法

とは、正しくは上杉軍の隙をついての追撃戦法であった。つまり、

隙つきの戦法

だったのでした。・・・ちょっと苦しい?

やっぱり蛇足は、蛇足だよ・・・ああ・・書かなきゃよかった!!!

えッ! 謙信と信玄の「大将同士の一騎打ち」は、本当にあったのかって? 自称毘沙門天の化身の上杉謙信ですよ。 あの謙信であるなら、一騎打ちは、間違いなくありましたよね!なによりの証拠は、『・・・一騎打ちの件が甲陽軍艦にあることですよ。・・・上杉方の資料に無いのは、謙虚な謙信なら当然のことで、敵方の甲陽軍艦にのみあるのは、「あっぱれなり上杉謙信、武士の鑑よ」という敵将謙信への畏敬の念からですよ ! ・・・』

あなたもきっと、そう思いますよね ! 夕日に消える上杉謙信は、西部劇の

ローン・レンジャー

のようでしたよね! これが戦国ロマンってやつですかね。ところで、ロマンとマロンとメロンって似てますよね。

☆ キラキラ !?

・・・次回作は、ただ今、構想中。 発表は、いつかそのうち!

今日のメニューに戻る